Для обеспечения надежной работы и готовности оказания помощи партнеру на точке страховки у страхующего должен быть всегда наготове набор необходимого снаряжения, размещенного по возможности на корпусе или быстро доставаемого из карманов.

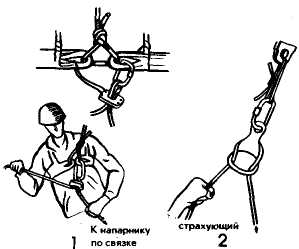

Из всего вышеизложенного вытекают некоторые общие правила, выполнение которых обязательно для обоих партнеров по связке:

- нижняя страховка должна быть только динамической, а максимальное усиление на верхний крюк не должно превышать 400-450 кгс;

- выход лидера в связке выше чем на 2.5 – максимум 3 м над последним страховочным крюком небезопасен для него и может привести к вырыву крюка в случае падения лидера;

- страховочная цепь должна обеспечивать возможность маневренного управления веревкой;

- прочность точек закрепления должна оцениваться применительно к величине и направлению возможных нагрузок при срыве;

- организуя пункт страховки, необходимо предусматривать возможность оперативных действий страхующего после успешного задержания сорвавшегося;

- придя на точку организации страховки своему партнеру, прежде всего, следует организовать надежную самостраховку.

К сожалению, до сих пор не найден способ стабилизации динамической страховки и управления процессом торможения. Настойчивые поиски ведутся и у нас в стране, и за рубежом. Такие приспособления, как шайба Штихта, тормоз Мунтера, «восьмерка», приспособление Б. Кашевника и т. п. – несомненный шаг вперед в совершенствовании системы взаимной страховки. Однако все они имеют серьезный недостаток – регулирование усилия торможения в процессе удержания партнера осуществляется страхующим по-прежнему «вручную».

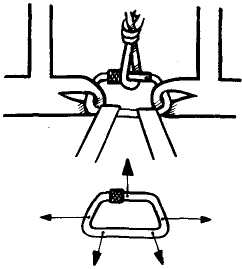

Недопустимое соединение страховочной системы карабином

Технические средства страховки: 1 – шайба Штихта; 2 – «восьмерка»

Наиболее перспективным направлением такого поиска является разработка амортизаторов для гашения импульсных нагрузок. Первые образцы такого амортизатора отличаются простотой и технологичностью. Он изготавливается из тканых лент объемного строения. Принцип его работы основан на множественной пластической деформации и последующем последовательном разрушении одного или нескольких слоев ленты в виде тканых петель. Строение лент и конструкция амортизаторов позволяют широко программировать порог их срабатывания в зависимости от условий применения.

К сожалению, такие амортизаторы изготавливаются только одного типа, с пороговой нагрузкой срабатывания в 360-400 кгс. Это пороговое усилие не обеспечивает высокой надежности для скальных крючьев. При дальнейшем усовершенствовании амортизаторов указанного типа это усилие должно быть снижено до 250-300 кгс.

В указанной конструкции амортизатора имеется еще один существенный недостаток – он не может быть использован для обеспечения безопасности передвижения по снежным и некрутым ледово-снежным склонам.

На этих склонах основным средством страховки служит ледоруб, который в общей страховочной цепи является самым слабым звеном со средним усилием вырыва не более 120-150 кгс. А это значит, что с учетом деления нагрузки на древке ледоруба усилие рывка со стороны сорвавшегося не должно превышать 60-75 кгс.

Для реализации этого условия заслуживает внимания амортизатор, предложенный В. Саратовкиным, так называемая «косичка». Принцип его работы тот же, что и у ленточного амортизатора. Он изготавливается из пятиметрового куска основной веревки, складываемой в петли, последовательно вставляемые друг в друга, подобно бесконечной вязке узла «булинь». Каждая петля связывается с предыдущей медицинским бинтом шириной 5 см или капроновой нитью с усилием разрыва в 10 кгс. Работает «косичка» за счет последующего разрыва связывающих элементов: Петли, потеряв связь, поочередно распускаются, обеспечивая за один цикл около 20 см тормозного пути. Такая «косичка» с разрывным порогом в 60-70 кгс незаменима при движении по снежно-ледовым склонам.

Такого рода амортизатор легко и быстро (за 15-20 мин) изготавливается и реставрируется. За одно практическое занятие по страховке на снегу он может выдержать три рывка, в то время как другие амортизаторы подобного типа только одноразовые и не подлежат реставрации. «Косичка» может быть изготовлена и на связочной веревке.

Возможности внедрения ленточных амортизаторов и «косичек» для применения их в различных точках страховочной цепи в настоящее время изучаются.

Рассмотренные нами основные положения страховки не затрагивают еще одного, не менее важного аспекта обеспечения безопасности горовосхождений – процесса обучения страховке и особенно в ее критической части – удержании партнера при его срыве.

Существовавшая до недавних пор практика обучения страховке сводилась к элементарным упражнениям с чуркой практически на всех квалификационных уровнях подготовки альпинистов. В ходе таких занятий альпинист был лишен возможности личного участия не только в удержании срыва, но не мог правильно оценить нагрузки, возникающие при этом, выбрать лучший способ удержания партнера при его срыве и принять меры для оказания помощи сорвавшемуся партнеру по связке.

Вводимые в учебную практику занятия по работе на страховочном стенде и направленные на изучение и отработку приемов динамической страховки позволяют создать практически «чистую» картину срыва (падения груза) и возникновения ситуации, при которой обучаемый становится обязанным своими действиями остановить срыв и принять все необходимые меры по оказанию помощи партнеру.

Наиболее широкие возможности такого обучения обеспечивает стенд, оборудованный на естественном скальном рельефе. Такой стенд предпочтительнее любых тренажеров из металлоконструкций тем, что позволяет отрабатывать любые схемы взаимодействия альпинистов, включая и их движение по маршруту.

На таком стенде инициативный и грамотный инструктор, используя личный опыт горовосхождений, может моделировать любые ситуации, отрабатывая не только один узкий прием, но и схему движения связки в целом, контролируя работу лидера по правильной организации страховочной цепи и его напарника – по организации ему же страховки и его действий в случае срыва лидера – груза, которым на верхней площадке стенда подменяют напарника по связке. Можно создавать условия для контроля взаимодействия связок практически в любых экстремальных условиях.

Прежде чем перейти к рассмотрению данной проблемы обучения, необходимо остановиться на вопросе, до сих пор не часто затрагиваемом в учебных и методических пособиях: когда начинать обучение нижней страховке.

На первом этапе начальной подготовки альпинист только знакомится с минимальным набором технических приемов, да и сам горный рельеф, по которому ему приходится передвигаться, не требует большего.

Но во второй год своей альпинистской практики альпинист сталкивается с необходимостью применения приемов нижней страховки. В программу этого этапа введены практические занятия по теме «Техника передвижения по скалам в связках». Но именно здесь и определился разрыв между требованиями программы и возможностями их использования. Ведь применительно к этой теме перед инструктором и обучаемыми ставится задача организации проведения этой темы с максимальным приближением к условиям восхождений.

Для организации и проведения скальной подготовки значкистов при выполнении ими норм III спортивного разряда по альпинизму первый день скальных занятий можно разделить на две части:

в первой части – отработка приемов индивидуальной техники и правил скалолазания с верхней страховкой; во второй части – лазание по скалам с нижней страховкой.

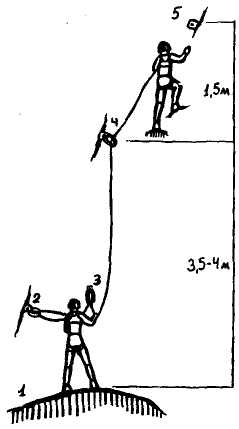

Здесь необходимы разъяснения: маршруты выбираются II-III к. сл., они должны иметь разнообразный микрорельеф, чтобы лазание не было на «пределе». Предварительно они должны быть соответственно подготовлены, т. е. иметь забитые скальные крючья с расстоянием между ними не более 1,5-2 м (на учебных тренировках это расстояние можно уменьшить). Крючьев на маршруте должно быть много. Место нижнего страхующего в таком случае будет находиться на широкой полке или на травянисто-осыпном склоне у подножия скалы. Учитывая этот момент, второй страховочный крюк страховочной цепи должен быть забит не ниже 3,5-4 м от начала маршрута. Это необходимо для того, чтобы страхующий имел возможность удержания первого, если он вдруг сорвется или начнет проскальзывать и падать на полку или склон.

Схема организации места учебных занятий по начальной отработке приемов нижней страховки: 1 – площадка под маршрутом; 2 – крюк для самостраховки; 3 – первый крюк в страховочной цепи; 4 – второй крюк в страховочной цепи; 5 – третий крюк в страховочной цепи

В ходе таких занятий обучаемые получат первые навыки и представление о принципах нижней страховки, подготовятся к очередным, более сложным занятиям и особенно к занятиям на страховочном стенде. Хотя там, где есть условия (страховочный стенд организован на естественном рельефе), эти две части успешно могут быть совмещены и дадут большой эффект.