Достаточно сказать, что восходители республики еще зимой начали деятельно готовиться к летним восхождениям; в низовых секциях альпинизма около 8 тысяч человек изучали основы техники альпинизма, законы горообразования, гляциологию и т. д. Все они выйдут в горы хорошо подготовленными.

Нет никаких сомнений в том, что почин североосетинских альпинистов должен быть подхвачен как ближними республиками (Грузия, Дагестан, Азербайджан), так и горными республиками Средней Азии.

Указания Центрального Комитета партии о развитии массовой физкультуры и спорта в области альпинизма могут быть в первую очередь реализованы усилением альпинистской работы в горных республиках.

Вместе с тем далеко не везде используются эти местные возможности, как справедливо указывала передовая статья газеты «Правда»: «В Казахстане – республике, знаменитой высочайшими горами, совершенно недостаточно развит такой вид спорта, как альпинизм» (26 мая 1949 г.).

Отрадно отметить, что спортсмены Кабарды достаточно успешно провели массовую альпиниаду на Эльбрус; продолжают освоение горных районов Заилийского Алатау и других хребтов восходители Казахстана, хотя их экспедиция к высшей точке Кок-шаал-тау вскрыла существенные недостатки в альпинистской работе. Казахская секция явно переоценила свои силы, не сумела правильно использовать опыт высотных восхождений, накопленный советским высокогорным спортом.

С явно неудовлетворительными итогами завершили прошлый год альпинистские организации Грузии, где, по сравнению с 1948 г., сократилось как число участников альпинистских походов, так и количество подготовленных значкистов. Отдельные успешные траверсы, восхождения и альпиниады жителей горных районов республики не могут служить тем щитом, за которым можно скрыть слабую массовую, спортивную и исследовательскую работу. Возможности для решительного улучшения работы в Грузии налицо, надо их только умело использовать, шире привлечь к работе актив (в республике насчитывается более 1 400 значкистов и разрядников), поддержать инициативу местных секций.

Следует помочь филиалам грузинского альпинистского клуба, часть которых существует лишь на страницах ответов, а не в действительности.

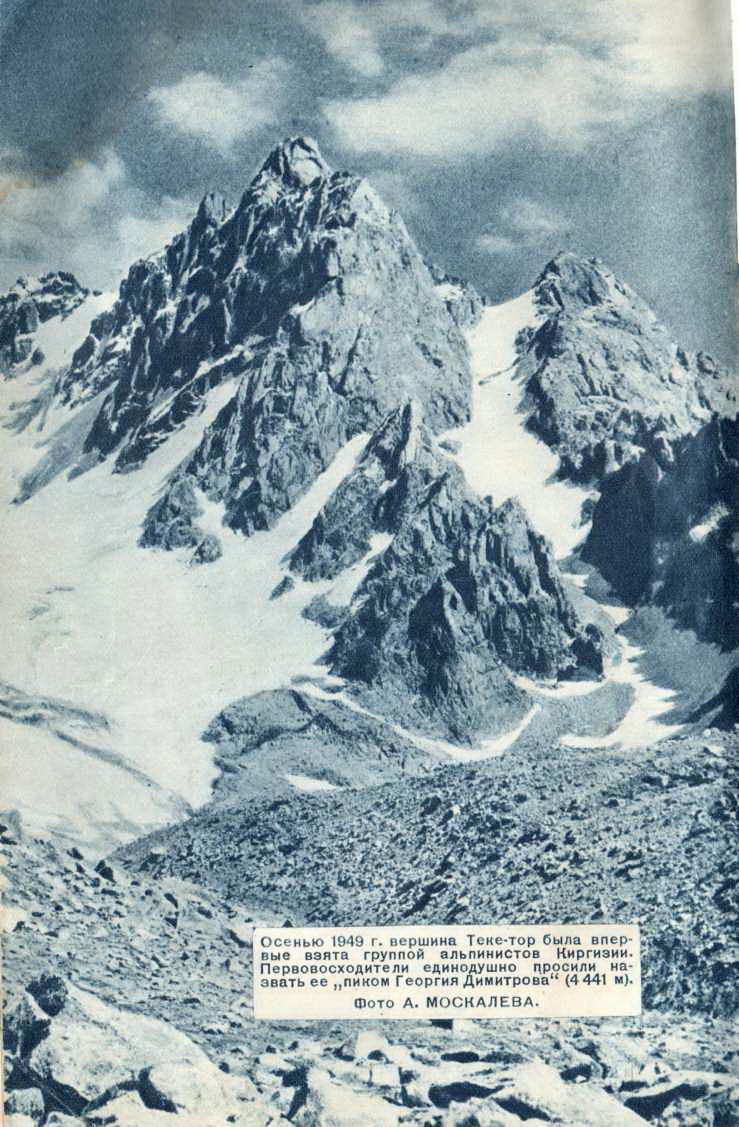

Советские альпинисты вправе гордиться тем, что, умело применяя свое спортивное мастерство, они неизменно обогащали новыми данными отечественную науку и расширяли сферы ее применения, прокладывали пути геодезисту, геологу, гидрологу, географу. Так за последние годы была проведена немалая работа на ледниках Эльбрусского района (Я. И. Фролов, Пятигорск), уточнена орография Заилийского Ала-тау (М. Э. Грудзинский, Алма-Ата) и Киргизского Ала-тау (Б. Р. Маречек, Фрунзе). В 1949 г. альпинисты совершили первовосхождения на безымянные вершины, предложив дать им названия – «пик Тихонова» (отрог Дых-тау – Коштан-тау), «пик Георгия Димитрова» (Киргизский Ала-тау), «пик Поля Робсона» (Терскей Ала-тау). Альпинисты участвовали в восстановлении высокогорной обсерватории «Приют 11» на Эльбрусе, работали на леднике Федченко, изучали лавинный режим Хибин и хребтов Памира, выполняли важнейшие задания в различных районах страны.