Высота в 4 000 — 4 500 метров (461—432 мм столба ртути) при воздействии в течение нескольких часов у большинства неакклиматизированных людей вызывает патологические симптомы, которые резко усиливаются при физической работе. Понижение атмосферного давления ведет к уменьшению жизненной емкости легких, что выступает особенно демонстративно при исследовании ее в барокамере при быстром подъеме. В горах это явление сказывается в меньшей степени, но все же его не раз отмечали Д. И. Шатенштейн, М. Д. Чиркин, К. С. Косяков и Г. И. Котов на высотах Эльбруса во время Альпиниады РККА в 1933 г. и другие исследователи на различных высотах.

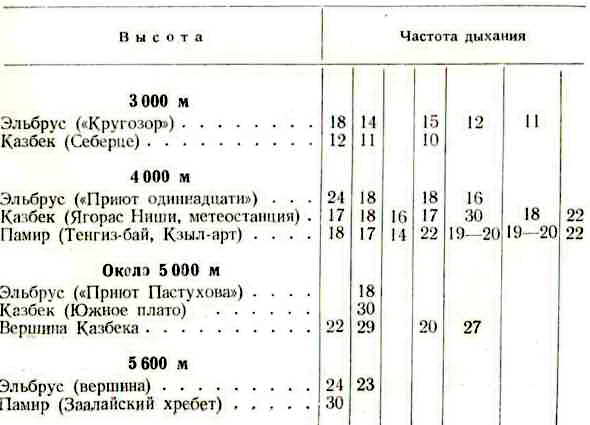

Давно уже было обращено внимание, что на высоте 4 000 — 4 500 м дыхание, как правило, учащается. Мы неоднократно исследовали дыхание на разных высотах Кавказа, Памира, Тянь-шаня. Исследования обычно проводились на другой день после прибытия на определенную высоту, утром, в лежачем состоянии. При этом до 3 000 м мы не могли выявить вполне закономерного учащения, выше же оно выявилось, как правило, у разных лиц различно, что видно из таблицы.

Как видно из таблицы, чем больше высоты, тем резче учащение дыхания; такие величины, как 22 и 30, часто бывают при признаках горной болезни. После первых дней пребывания на высотах дыхание становится реже, приближаясь к норме, иногда даже ниже ее. Так, у В. А. С. утром, на следующий день после приезда на автомобиле на Кзыл-арт (Памир, высота 4 250 м), дыхание было 22, при этом сильно болела голова, наблюдались сильная разбитость и сонливость. На пятый день пребывания на этой высоте все указанные явления прошли, частота дыхания уменьшилась до четырнадцати.

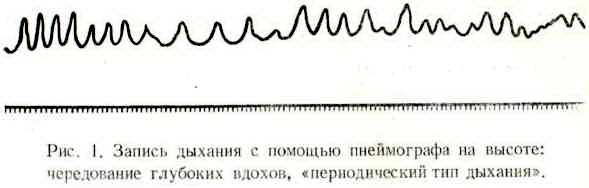

Характер дыхания на высоте 4 000 — 4 500 м изменяется. По временам наблюдается удлинение выдоха с паузой в конце, после чего наступает периодический тип дыхания. Иногда периодичность выявляется главным образом в чередовании глубоких вдохов, что видно из кимограммы (рис. 1).

Давно уже было высказано объяснение периодического дыхания уменьшением возбудимости дыхательного центра в результате кислородного голодания, в силу чего это дыхание и сопровождается субъективным ощущением недостатка воздуха.

Как уже отмечалось выше, мы наблюдали наклонность к периодическому типу дыхания у некоторых лиц даже на небольших высотах, однако она была выражена очень неясно. На высоте же 4 000—4 500 м у неакклиматизированных людей, особенно ночью, это явление встречается довольно часто. Особенно сильный периодический тип дыхания наблюдали мы ночью на седловине Эльбруса (5 300 м) в день прибытия туда без предварительной акклиматизации. При этом во время сна наблюдалось увеличение пауз, после чего испытуемый просыпался с чувством невыносимого удушья, дыхание при этом сразу учащалось; вскоре человек засыпал снова, пока не просыпался от такого же чувства удушья. Так повторялось много раз. Приблизительно то же самое было и у нас в лаборатории при исследовании в барокамере при сильном падении атмосферного давления, которое соответствовало высоте в 8 000 м.