Когда дорогу преграждает озеро или особенно сильно разорванная часть ледника, нужно найти обход. И путь петляет между трещинами и холмами, то пролегая посредине ледника, то пересекая его из края в край.

Вот снежный мостик. Ажурной аркой висит он над зеленоватой, холодной глубиной трещины. Выдержит ли? Приходится рисковать. Первая же лошадь с отчаянным ржанием летит вниз. Четыре человека едва удерживают ее на веревках. Груз спасен, но лошадь, оказывается, сломала ноги, и ее приходится пристрелить.

Когда путь выбран, его нужно, по возможности, сравнять. Местами приходится рубить тропу или даже ступени на ледяных склонах. Каменными плитами можно кое-где «замостить» тропу. После дня такой работы даже пышущий силой и здоровьем альпинист Балалаев еле двигается от усталости. Но зато караван продвигается все выше по леднику. Кончился сплошной каменный покров. По льду и снегу идти гораздо легче. Наконец, Шиманский облегченно вздохнул. Его группа довела караван почти до самого подножья пика. И всего три лошади погибли.

По всему леднику растянулась на 50 км «тропа». Вдоль нее цепочка маркировочных флажков. По пути были устроены промежуточные лагери-базы. Первая из этих баз находилась у Зеленой поляны, примерно в дневном переходе от конца ледника. Палатки стояли также в районе оз. Мерцбахера и у ледника Комсомолец — крупного ледника, впадавшего с юга в Иныльчек. База была устроена напротив ледника Звездочка. Последний лагерь на леднике стоит на высоте 4 680 м.

Шли дни. Работа исследовательских отрядов успешно продвигалась к концу. Гаевский и его группа прошли уже почти весь ледник. Заканчивается полуинструментальная съемка.

Группа Демченко еще предпринимает попытку пробраться из верховьев фирнового бассейна Иныльчека на ледник Кой-кап. Несмотря на все старания Шиманского и альпиниста Головко, попытка кончилась неудачей: помешала непогода. Свежий снег лежал глубоким слоем, и приходилось в его толще телом пробивать путь. Такая «деятельность» на высоте 5 300 м требует сверхчеловеческого напряжения. Носильщики не выдержали первыми. Пришлось вернуться.

Одновременно с работой научных групп производилась постепенная заброска промежуточных лагерей по пути восхождения. Наличие таких лагерей, снабженных необходимым питанием и снаряжением, дает возможность группе, штурмующей вершину, экономить силы. Чем выше устроены эти лагеря, тем больше шансов на успех, тем легче восходителям.

На Хан-тенгри было устроено два лагеря: на высоте 5 600 и 6 040 м. Хотя этого было недостаточно, но приходилось мириться. Носильщики не смогли подняться выше. Уже на высоте 6 000 м приступы горной болезни заставили их прекратить движение и остановиться для акклиматизации. Но и это не помогло. Положение ухудшилось еще тем, что часть вещей, в том числе и посуду снесло ветром. Не в чем было растапливать снег, а воду на такой высоте больше взять негде. И носильщики повернули назад.

У альпинистов уже не было времени самим заносить лагери выше, так как погода портилась и наступала осень.

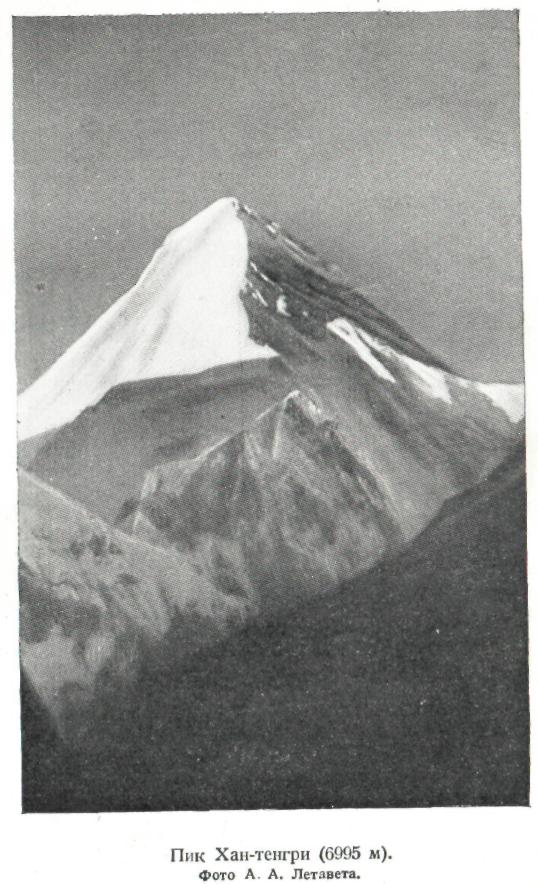

По разным измерениям высота пика колебалась от 6 950 до 7 320 м. Даже по самым оптимистическим подсчетам, из последнего лагеря на высоте 6 040 м нельзя было рассчитывать за один день подняться на вершину испуститься обратно. Значит — перспектива бивуаков по пути, в очень тяжелых, выматывающих силы условиях. Значит — нужно нести с собой спальные мешки и палатку. Все это делало восхождение более трудным. Однако все же решили выходить. Но... вмешалась непогода. Начался снегопад. Затем упала температура: мороз —29°. Но, к счастью, это продолжалось недолго: вскоре потеплело до —15°.