Грунт, выброшенный со склонов области аккумуляции, лежит на поверхности, до первых осенних снегопадов. К будущему лету его скроет толстый нестаявший слой снега, фирна и льда, то есть очередной годовой слой чистой аккумуляции. А на его поверхность снова попадут камни и мелкозем, которые снова окажутся в теле ледника и вместе со льдом начнут свое длительное путешествие, Так образуется внутренняя морена. На разрезе горно-долинного ледника видно, что дольше всех не увидят солнца камни, которые упали в верховьях фирнового бассейна. Они появятся на белый свет только в самом конце ледникового языка, как правило, через несколько сотен лет. Камни, которым удастся с разгона долететь почти до границы питания, погрузятся в ледник неглубоко и вскоре окажутся на его поверхности.

Вполне понятно, что чем ближе к концу ледника, тем все большее количество материала внутренней морены перемещается из недр ледника на поверхность.

Осыпи и обвалы с горных склонов в области абляции еще больше замусорят ледниковый язык камнями и мелкоземом. Вся масса минерального материала, лежащего на языке пятнами, полосами или сплошным плащом, относится к поверхностной морене.

Углубляя дно и подрубая берега, ледник несет добытый материал и откладывает у конца языка в виде подковообразного вала – конечной морены. Чем дольше ледник сохраняет свои размеры, тем все большие массы грунта откладываются в одном и том же месте, и моренный вал непрерывно наращивает высоту.

Со временем вал может стать настолько мощным, что при попытке ледника перейти в наступление он станет непреодолимой преградой, подпрудит поток льда, как плотина.

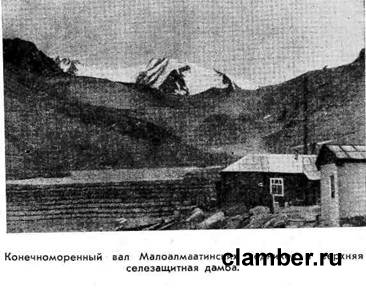

Значит ли это, что конечные морены защищают долины от ледников? К сожалению, нет. Гигантские валы, состоящие из глины и валунов, таят в себе более страшную опасность для долин, чем вторжение льда. При бурном таянии ледника и обильных дождях скопившаяся за мореной и в ее полости вода не находит выхода. И тогда она устремляется через гребень вала, размывает его, увлекает с собой глину и валуны. По долине катится разрушительный поток ледникового селя.

Трудно бороться с этим грозным явлением природы. Вы видите на рисунке селезащитную дамбу, перегородившую верховья реки Малая Алмаатинка. А вдалеке, как ядро в жерле пушки, виднеется моренный вал, которым заряжена долина. Чтобы уменьшить опасность переполнения ледникового озера, его воды через трубы отводят поверх гребня. Но и трубы и небольшие дамбы в разных местах долины не гарантировали безопасность поселкам и цветущей Алма-Ате. И только направленный взрыв, перекрывший долину Малой Алмаатинки стометровой плотиной, окончательно избавил столицу Казахстана от постоянной угрозы.

Следы былого величия. Ледник наступал. Из года в год он неуклонно продвигал вниз по долине свой крутой лоб. И вот уже он рядом с вековым лесом, вот он вторгся в него. Как трава под гусеницами трактора, ложатся под напором ледяных глыб деревья. Фантазия? Гипотеза ученого? Ни то, ни другое. Просто факт, непосредственно наблюдавшийся, описанный и зарисованный исследователями Кавказа в прошлом веке.

И так было не только на Кавказе, а, видимо, и во всех горных районах мира. В XVII–XVIII вв. описано наступание ледников а Альпах и Скандинавии, в Кордильерах и Исландии. Масштабы наступания были в разных местах различны. Скажем, на Кавказе и в Альпах большинство ледников было на несколько сот метров длиннее, чем в наши дни, некоторые ледники Скандинавии – на несколько километров, а ледники Аляски даже на несколько десятков километров. Толщина ледников также была больше на несколько десятков, а то и сотен метров. Некоторые ледники Исландии и сейчас еще выносят стволы деревьев и глыбы торфа. Значит, до сих пор они утюжат местность, ранее (до последнего наступания) покрытую богатой растительностью.

Итак, недавнее наступание горных ледников оставило след в памяти людей. Оно описано, зарисовано, местами довольно точно нанесено на географические карты и не может вызвать ни малейших сомнений. Ну а если бы ни один из наших предков не присутствовал лично при этих событиях? Могли бы мы сейчас восстановить их с полной достоверностью?

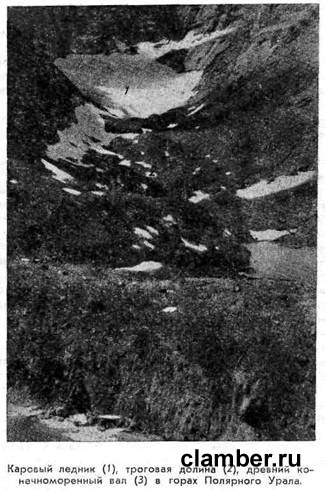

Предыдущие наши экскурсии проходили вверх по леднику, сейчас нам предстоит пройти от конца современного ледника вниз по его долине. И сразу – препятствие. Язык ледника оказывается с трех сторон отгороженным от внешнего, неледникового, мира крутым и высоким валом, имеющим в плане форму подковы. С трудом карабкаемся по обращенному к леднику склону, крутизна которого примерно 40°. Под ногами – глина, щебень и валуны. Щебень и глина плывут под ногами, валуны угрожающе покачиваются, готовые вот-вот сорваться с места и с грохотом ринуться вниз на поверхность льда. Наконец с облегчением добираемся до узкого верхнего гребня.

Мы стоим на вершине вала современной конечной морены. Такие валы окаймляют большинство современных горных ледников.