В мае 1895 г. Георгий Васильевич блестяще сдал выпускные экзамены и по решению «испытательной комиссии» был удостоен диплома первой степени. Перед ним открывалась возможность стать ученым-историком, но одно обстоятельство помешало осуществлению этого давнего намерения. «Я охотно остался бы при университете по кафедре русской истории,— вспоминал позже Г. В. Чичерин,— но в какой-то своей письменной работе я не без темперамента задел проф. С. Ф. Платонова, и он на меня очень обиделся». Правда, Георгий Васильевич не упомянул здесь, что его критика профессора за консервативные взгляды была довольно резкой. Так или иначе с мечтой об университетской кафедре пришлось расстаться.

Г. В. Чичерин с детства страдал болезнью горла, легко подвергался простудам. Напряженная учеба в университете, сырой петербургский климат сказались на его здоровье. Он понимал, что без отдыха и серьезного лечения нельзя поступать на работу. И Чичерин едет лечиться в Германию, где провел более года. В 1897 г., получив известие о тяжелой болезни матери, он спешно возвращается в Петербург.

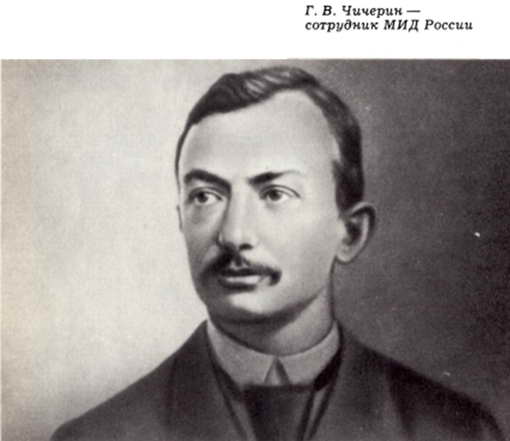

В январе 1898 г. Г. В. Чичерин решает определиться на службу. Высокопоставленные родственники настойчиво советовали пойти на активную дипломатическую работу, где он мог сделать блестящую карьеру. Георгий Васильевич пренебрег этими советами и поступил в «тихое пристанище» — государственный и петербургский главный архивы МИД, чтобы «быть подальше от активной политики царизма».

Чичерин живо интересуется политической жизнью страны, стараясь разобраться в сути происходящих событий. «Газеты и журналы для меня совершенная необходимость,— писал он 5 ноября 1899 г.,— так как через них я прихожу в соприкосновение с живой действительностью; это для меня тем более необходимо при моем одиночестве, а также при разрозненности и разбитости у нас интеллигентного общества; газеты выводят меня из себя самого в действительность целого и в интересы борьбы целого».

Большое влияние на формирование политических взглядов Чичерина оказало усилившееся в конце 90-х годов революционное рабочее движение, студенческие «беспорядки».

1897 год Чичерин считал переломным в своей жизни. Он говорил, что после двух лет почти полного внутреннего упадка вдруг «услышал голос живой жизни, зов к реальной политической работе». И все же, по его собственному признанию, «потребовалось еще семь лет внутреннего брожения и зигзагов, чтобы найти «свою революционную дорогу»».

В 1899 г. вспыхнули массовые волнения в Финляндии, вызванные царским указом, который сильно урезал ее автономию. В ответ правительство усилило репрессии. Г. В. Чичерин стоял на стороне тех, кто выступал против царского манифеста. Желая «везде, где возможно, спорить и сражаться против господствующей лжи о Финляндии», он начал изучать финляндский вопрос, совершать поездки, чтобы на месте познакомиться с обстановкой. Будучи сотрудником министерства иностранных дел, Георгий Васильевич не мог публично выступать против политики царского правительства в отношении Финляндии. Но в пространных письмах к Б. Н. Чичерину он обстоятельно излагал свои взгляды по этому вопросу, подкрепляя их обширными материалами (историческими документами, обзорами русской и иностранной литературы, переводами из шведской и финляндской печати и т. п.). «Я тебе достаточно посылаю для выяснения исторического и правового вопроса,— писал он 25 мая 1899 г.,— но есть еще вопрос политики. У нас есть феннофобы, кричащие о необходимости порабощения Финляндии; с ними спор бесполезен, но есть многие, так сказать, частичные феннофобы, желающие частичной борьбы для устранения частичных обстоятельств, кажущихся им несправедливыми. Они основываются на фактах, как эти факты до них дошли, с ними можно и нужно спорить фактами». (Б. Н. Чичерин широко использовал в своей работе «Россия накануне XX столетия» материалы, которые посылал ему Георгий Васильевич.)

Положение чиновника при тогдашних порядках в министерстве тяготило Г. В. Чичерина. В одном из писем он сообщает: «В общем теперь все министерство охватило какое-то поветрие глупости и самодурства».

Нередко в письмах к родственникам он жалуется на здоровье. «В моем здоровье улучшений нет... Теперь осень, наихудшее время. В костях гниль, в голове вата. Не могу думать, с трудом двигаюсь»,— писал он в ноябре 1899 г. Частые болезни мешали ему заняться активной деятельностью. Он видел, что «современность полна гадостей». Ему хотелось «схватиться и расправиться» с ними, но из-за болезни оказывался в положении человека, связанного по рукам и ногам.

Летом 1900 г. Чичерин вновь ездил лечиться. Письма из Германии свидетельствуют о широте его интересов. Своему брату, собиравшемуся тогда в заграничное путешествие, он сообщает: «Если будешь в Мюнхене, имей в виду, что в Kiefersfelden... даются по воскресеньям народные представления, существующие уже несколько столетий... Если будешь видеть Zauberflote, стань на точку зрения, с которой Пушкин говорил, что в русской сказке больше поэзии, чем во всей французской литературе, и сам Пушкин, чем дальше, тем проще,— точку зрения той высшей простоты и правды, которая на первый взгляд по-видимому может быть достигнута ребенком, и между тем составляет последнюю ступень художественности, где нет эффекта, титанизма, поразительного, блестящего, как нет их у Гомера или в Евангелии...»

В другом письме он сообщает: «В Кёльне (зрелая готика in matematischen Formen erstarrt , будто система Гегеля) не забудь походить по галерее наверху, чтобы понять грандиозность системы... Hauptman, Jbsen, Suderman — вот что главное нужно стараться видеть».