Сорвавшийся. Исследования комиссии Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА) зарегистрировали отдельные случаи, когда человек, подвергшийся рывку в привязной системе (парашютный спорт), выдерживал нагрузку свыше 800 кгс. Для альпинистской практики комиссия УИАА пределом таких нагрузок дает порог не выше 400 кгс, даже при наличии комбинированной системы обвязки. При этом указывается, что при меньшей нагрузке имели место достаточно тяжелые травмы позвоночника и внутренних органов. Поэтому при обучении страховке следует ориентироваться на величину в 400 кгс как предельную. За допустимую рабочую нагрузку следует считать 250-300 кгс.

Веревка. Качество современных альпинистских веревок оценивается не по статической прочности на разрыв, как было принято раньше, а по их эластичности, способности амортизировать динамический рывок. Лучшие образцы импортных веревок дают гарантию удержания рывка при статической страховке не выше 800 кгс при любой глубине падения и без промежуточных точек страховки. Причем даже на таких веревках фирмы-изготовители ставят фирменный знак-предупреждение, что страховать такой веревкой следует только в режиме динамической страховки, т. е. с протравливанием.

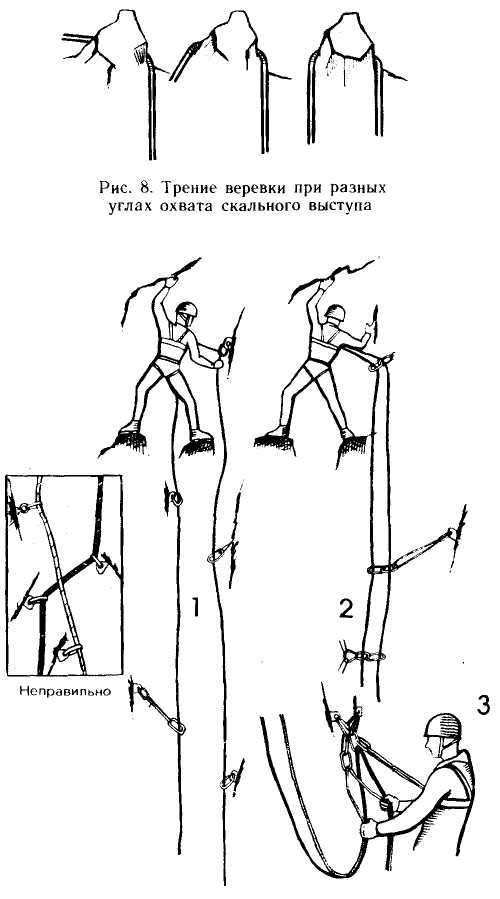

Усилие по всей длине используемой веревки не постоянно. Оно меняется по мере огибания ею объектов трения, уменьшаясь на величину, соответствующую работе трения при протравливании веревки по этому объекту. Так, при огибании стандартного карабина с углом охвата, близким к 180°, усилия в веревке по обе стороны карабина покажут соотношение 2:1. При огибании скальных выступов это соотношение может возрасти до соотношения 10:1.

Таким образом, воздействующее на страхующего усилие может дойти до страхующего, уменьшившись во много раз, что в конечном счете может привести к трансформации динамической страховки в статическую, со всеми вытекающими негативными последствиями.

Для того, чтобы избежать дезориентирующего влияния многих объектов трения и облегчить лидеру в связке работу по протягиванию связочной веревки, часто применяется прием спрямления страховочной цепи с помощью провешивания на крючья дополнительных карабинов, петель или применения двойной веревки.

Точки закрепления. В большинстве случаев точки закрепления являются самым слабым звеном страховочной цепи. Особенно это относится к скальным крючьям. Объективных критериев прочности и надежности забивания скальных крючьев нет. Статистические выводы, сделанные на основании проведенных УИАА испытаний и результатов аналогичных испытаний советской комиссии по безопасности, утверждают, что 50-60 % крючьев не выдерживают рывка в 600 кгс. Если учесть, что на верхнюю точку страховки (верхний крюк в страховочной цепи) при удержании сорвавшегося воздействует сумма сил, возникающих в веревке по обе стороны карабина, то станет ясным, что допускаемый предел усилий, согласно требованиям УИАА, приходящийся на сорвавшегося, сам по себе делает этот крюк ненадежным. Необходимо отметить, что равнодействующая этих сил может не совпадать по направлению с плоскостью наиболее эффективной работы крюка.

Схема прокладки страховочной цепи:

1 -двойная веревка; 2 – полуверевка (08 мм); 3 – организация точки нижней страховки при работе на двойной веревке

В практической деятельности следует исходить из того, что допустимая нагрузка для среднего стандартного скального крюка с рабочей длиной в 100-120 мм может быть принята не выше 400-450 кгс. В этом случае, учитывая деление нагрузки на карабине, усилие на сорвавшегося не должно превысить 250-300 кгс, что соответствует установленным УИАА стандартам.

Положение ледоруба при страховке на снежном склоне

Что касается точек закрепления на снегу, то при хорошо забитом в утоптанный снег ледорубе он выдержит нагрузку всего в 120-150 кгс. На фирновом склоне ледоруб может максимально выдержать нагрузку порядка 250 кгс. Но на снежных и фирновых склонах всегда остается возможность самозадержания или с его помощью можно значительно уменьшить скорость скольжения и силу рывка.